仕事をやっていてもつまらない

やる気が出ないと思うことはありませんか?

仕事をゲーム化させるゲーミフィケーションを解説している書籍

著者 深田 浩嗣 ゲームにすればうまくいくを要約していきます

この記事をみることで得られるメリット

- 仕事が面白くできる

- 自然とやる気が出てくる

- ゲーム化をするのに一番大事な事がわかる

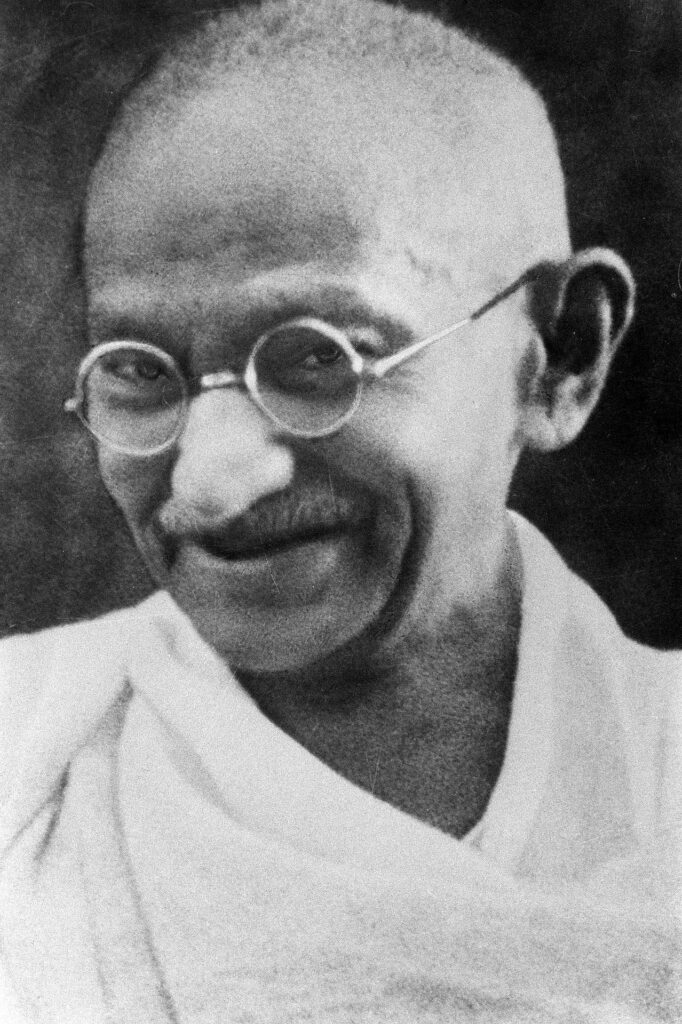

gーデザインーブロック

仕事をゲーム化させようとした時にどんな要素が足していけば良いかを考えられるように見える化したもの

可視化

コンテンツの中で、記録をとり見える化することで達成感を味わう事が出来ます

例えば、マラソンを習慣にしたいときに、1日に走ったkmを記録することで自分の行動を数字で見えます

あとは、万歩計も歩数が見えるのでやる気が出ますよね

目標

可視化された記録をもとに設定した目安

タイムアタックで何分以内に仕事を終わらせるなどがそうです

合計何日行ったか?継続日数

合計何日走ったか?走行キロ数

ダイエットで何キロ痩せたか?減量のグラム数などです

オンボーディング

初心者が自分一人でできるようにできるまでの足掛かりを作ることです

簡単に言うと、自転車の補助輪をみたいなもの

例えば、スマホのゲームだとチュートリアルがあってどうやって遊ぶかをやりながら覚えていきます

簡単なクエストを作っているのは、ユーザーが離脱するのを防ぐのが目的

家庭用ゲームのように操作性が難しく、取扱説明書を読むのはめんどいですよね?

東京ディズニーランドだと、新人や異動したクルーに対して必ず一人指導者がつくような設計になっています

ゲーム化に慣れていない方は、可視化、目標、オンボーディングだけでゲーム化出来ないか考えるのがわかりやすいです

ソーシャル

コミュニティ内で複数人の関係性が強くなっていく要因のこと

例えば、ジャニーズでライブ終了後に電車に乗っている人たちはそのファンの人がほとんど

その中で、新しいコミュニティが生まれたり、繋がりが強くなるようにライブは設計されています

仕事で活かすのであれば、いかに自社に対する忠誠心を生み出すのか?

自分たちはいかに素晴らしいサービスや製品を作っているか?

を社員たちに共有できるかが目標になってきます

そうは言ってもどうすれば良いか分からないと思います

ソーシャル単独ではなく、世界観も大事になっていきます

世界観

商品や会社に対して、理想のイメージを持つことによってそれに近づこうとしたり、共有し、一体感をもたらす

初音ミクは、自分たちのこうあって欲しい姿を自分たちで作り上げていくことで、世界観を作り出していった

世界観を共有しているもの同士は繋がりが深くなりソーシャルな関係になっていく

あとは、マンガでモチーフになった聖地巡りは、ストーリー共有することによってファン同士の交流が盛んになったり、もう一度作品に触れることで愛着が増します

仕事で、活かすのであれば、自分たちの仕事はどんな意味をもたらしているのかを共有することが大事になっているのではないでしょうか?

エンジニアだったら、今までは、残業ばかりしていて家族と全くあう事が出来なかった

だけど、サービスを開発することによって時間を短縮し、家族との時間を増やす手助けができた

顧客だけでなく、その家族の笑顔を作れます

働き方改革の一つを担っていると言っても過言じゃないですね

チューニング

一度ゲームを作った後に改善をすることをチューニングと言います

なぜ、チューニングが必要かというと、自分たちが仮説で立てたことは間違っている事が多いからです

例えば、冷やし中華は夏の食べ物で、夏にしか売れない

では、セブンイレブンではなぜ、冬に冷やし中華を売っているのでしょうか?

それは、温度差が5度以上上がった時に暑さを感じ、冷やし中華を食べたくなるのでは?という仮説をもとに売ってみたところ成功した事例です

つまり、顧客の心理を読んで仮説を立てて、実験を繰り返して行っていました

ゲームに例えるなら、ユーザーのニーズを読んでゲームの構成を少しずつ変えていく必要があります

難易度はこれくらいでいいだろうと決めても、誰もクリア出来ない

難しすぎたなんてことはザラ

上級者の離脱は、ゲームの収益に直結するのでチューニングはとても大事な要素になってくる

仕事で活かすとなると、難易度を上級者向けのものをしっかり用意しておく事が大切になってきます

上級者向け

仕事に慣れてくると、どうしてもモチベーションが保てなくなる

モチベーションを高く維持する三要素

- 目的

- 自律性

- マスタリー(熟達)

目的

何のために仕事をするのか?

仕事の意義や自分のスキルアップなど自分の欲しいものをリストアップしてみる

自律性

誰かにやらされている事だとやる気は起きない

目的をはっきりさせて、主体的に行動する

マスタリー(熟達)

何か価値のあることを上達させたい

ゲームだとハイスコアの全国ランキングなどを作って、やり込み要素を作る

ディズニーランドだと、アルバイトスタッフの行動が素晴らしいと判断された時に星のプレートを与えることで、賞賛を可視化させている

成長が目に見えるのはやる気が出ますよね

ゴール

目標を重ねた結果、もたらせる成果、なりたい姿

ディズニーランドのゴールはゲストを笑顔にする事です

清掃員は何のためにゴミを拾ったり、床をきれいにするのでしょうか?

夢の国をキレイに保つためでしょうか?

ゲストを楽しませる事がゴールだから、床に絵を描くのです

組織においては、ゴール設定が共有されていないと方向がずれてしまい、上手く機能しなくなります

個人のゴールで考えるなら、自己分析することによって自分のなりたい姿を可視化する事が出来ます

自己分析に興味のある方はこちらの記事をご覧ください

書評 メモの魔力 自己分析でやりたいことを見つけ実現させる方法

[紹介]世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方を要約してみた

おもてなし

なぜ、ゲーム化することの土台がおもてなしなのでしょうか?

それは、相手のやって欲しいことを先回りする気配りや心遣いが必要だからです

今では、テクノロジーが発達して、誰がどんな事が好きでどう言うことをすれば喜ぶのかデータを分析すればかなりの精度で正解に近づく事が出来ます

仕事がつまらない、やる気が出ないと考えている同僚や部下にどうしたら面白いと思ってもらえるだろうか?

その気遣いと、同僚や部下がゲーム化した仕事を通じて交流を深めていくのが理想の形になってきます

まとめ

- 土台は相手が何を望んでいるのか?を先回りして考えるおもてなしの心

- ゴールは周りと共有して、何を記録したらやる気につながるか考える

- 仕事活性化させるには、上級者の難易度設定をチューニングさせることが大事

具体例もかなり載っていて、紹介しきれていないので興味のある方は手に取ってみるのはどうでしょうか?

コメント