どうやってノート取ればいいか分からない。記憶にうまく残らないと思っていませんか?

超戦略ノート術に書いてあるノートの取り方をそのまま使ってもいいのかもしれません。ただ、自分のやり方を少しずつ手を加えることによって、読書や資格の勉強のモチベーションアップにつながります。

そして、何よりもノートで大切になってくるのはノートを取っている量です。多ければ多いだけ良いのです。

なので、今回はノートを取るときに科学的に正しいノートのポイントを中心に、得られた知識を応用させるのに最強なチャンクノート。私が実際読書で使っているSQ3Rノートを紹介していきます。

記録する時のポイント

- 記憶に定着させるには、脳は汗をかいたり、工夫が必要

- 感情を利用して、脳に刻み込む

- 知識は繋がりを意識して覚える

記憶に定着させるには、脳は汗をかいたり、工夫が必要

授業を受けているときに、写真で板書をとったり、講師の声を録音したりしている人がよくいます。はっきり言うと、これらのやり方は全く記憶に残らないです。理由は受動的だからです。人の話をただ聞いているのではなく、自分で考えたり疑問に思わないと記憶に定着することはありません。

ノートを取るときに、能動的に脳を動かすにはどうすれば良いでしょうか?

ノートはパソコンよりも手書きの方が覚えやすい

パソコンは、入力が簡単なために脳を使わずに済みます。ただ、記憶や理解を深めるには脳にある程度の負荷が必要になるのです。そのためにノートは手書きが良いのです。ただ、デジタルなところもたくさんメリットはあります。音声でメモを取るときなどはラクでいいですよね。要するに使い所を分けることが大事になってきます。

検索のしやすさはデジタル優位ですので、その辺りをうまく使っていきたいですね。

自分の言葉「再言語化」させる

ノートを板書しても意味がありません。それは自分の知識になっていないからです。そのために必要になるのが再言語化です。例えば、

板書に書き写したり、教科書の内容を抜き出したり、セミナー講師の発言をそのまま書き出した作業はいずれも受け身の行為であり、その間あなたの脳は全く動いていません。

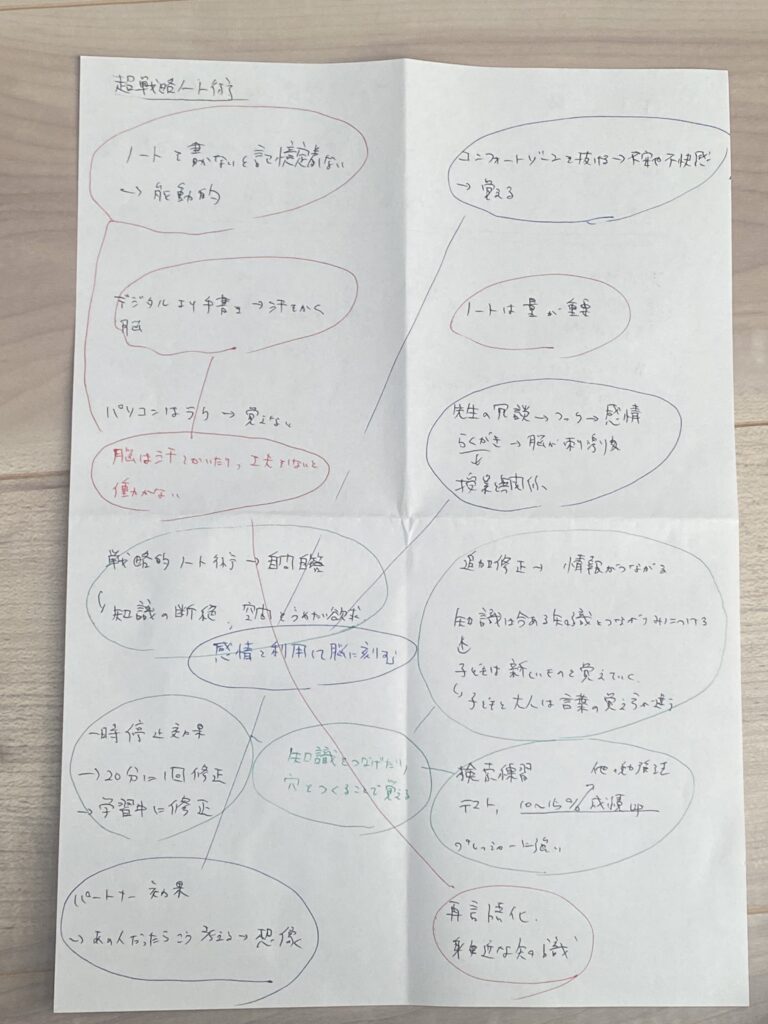

超戦略ノート術

があります。この言葉は学生に向けられた言葉なので、これを自分の言葉で置き換えます。

配られた資料をそのまま書き写したり、本に書かれている内容をそのまま書きだしても記憶には全く残りません。脳を動かすには能動的になることです。例え話を加える。問題にしてみる。書いてある内容が本当かどうか疑ってみるなどです。

書いてある内容に自分の言葉を加えることによって、身近な知識になります。

感情を利用して、脳に刻み込む

人間の記憶は感情に強く紐づけられています。例えば、原始時代のときに危険な場所があったとします。その記憶を忘れてしまうと命の危機に晒されてしまいますよね。それでは困るので、ネガティブな感情が起きた時の記憶は長期記憶として保管されるのです。

コンフォート・ゾーンから抜けると記憶に定着しやすい

コンフォート・ゾーンとは、快適な場所のことです。例えば、仕事で何年も同じことやっていると慣れてきますよね。でも、最初はやっててもなかなか上手くいかず、イライラしたり、不安になったりします。このネガティブな感情を抱いている時がコンフォート・ゾーンを抜けているのです。ではこの状態を意図的に作るにはどうすれば良いでしょうか?

それは、テストを自分で作るのです。つまり、検索練習です。検索練習をしているときは、答えがなかなか出てこないときプレッシャーがかかります。そして間違えると悔しい思いをしますよね。このネガティブ感情を利用して長期記憶に定着させていくのです。

- 成績が10〜15%上がる

- プレッシャーに強くなる

他の勉強法に比べると、検索練習は10〜15%の成績アップが期待できるのです。必要なときに必要な知識を引き出すのにはテストがいいということですね。

勉強していて思ったことを書き出す

勉強しているときにこの問題は理解するのが難しいななど思ったことをノートに書き出すことで、感情が思い出すトリガーになるのです。あとは、先生が話している雑談やスベった話なんかもです。

勉強していた場所や聞いていた音楽とヒモづけるのもいいかもしれませんね。

ある人を想像することによって記憶に定着させる

心理学ではパートナー効果というものがあります。例えば、問題を二人で議論することによって覚えることが出来ます。また、別の問題を『あの人だったらどう考えるかな』と他の視点を入れることによって、記憶に残りやすくすることが出来るのです。

知識は繋がりを意識して覚える

学習している最中に追加修正する

心理学用語で一時停止効果というものがあります。これは、一度時間を区切ったらそこまでの内容に追加で修正することによって、今までの知識と繋げることで学習効率を上昇させることが出来ます。

ポイントは全ての学習が終わった後ではなく、学習している最中ということです。寄り道をたくさんして効率が悪く思うかもしれません。しかし、大事なのは理解することと記憶に定着させることなのです。

追加修正は、関連した知識を書き出すことによって思い出しやすくしているんですね。

チャンク化ノート

チャンク化とは?

情報を一つのかたまりとして捉えることです。例えば、本書に書かれている記録する時のルールを私なりにチャンク化していきます。

- ノートは苦労してまとめる

- デジタルツールより手書きを重視する

- ノートは書けば書くほど良い(先生の話)

- ビジュアルを駆使する(落書き)

- ノートを取りながら自分に質問する

- ノートはどんどん追加修正していく

脳に汗をかいて記録する→ノートは苦労してまとめる、デジタルツールより手書きを重視する

感情を利用して脳に刻む→ノートは書けば書くほど良い、ビジュアルを駆使する

知識は繋がりを意識して覚える→ノートを取りながら自分に質問するノートはどんどん追加修 正していく

このようにバラバラだったルールを三つに分類する事によって必要なときに引き出せるようにしやすくなるのです。

パッと見でわかる様に三色ボールペンで色分けしています。

SQ3Rノート

- survey(調査)

- question(質問)

- read(読む)

- recite(暗唱)

- review(再確認)

survey(調査)

この本にはどんな内容が書いてあるのか?どこに注目すると最短で内容を把握することが出来るのか?最も自分にとって価値のある情報はどの章だろうか?これをやらないのは、地図やナビもないまま目的地に向かうようなものです。全体の輪郭を少しでも把握することで理解しやすくなります。

本は第1章から読まないといけないという先入観がありますよね。面白いところから読んでもいいということです。

question(質問)

調査の中で分からない単語や難しい概念があったらノートに質問を書いていきます。

この単語を小学校4年生に説明するとしたらどう伝える?この概念の例え話を作るとしたらどうする?知りたいことをはっきりさせることが目的です。読んでいる最中に分からないところはどんどん追記していくのがいいです。

read(読む)

質問の答えになるところが目に行きやすくなります。ここで作者が一番伝えたいことは何だろうか?何回も出てくる同じ言葉は何だろう?ここに注目することで、その本の本質が見えてきます。

recite(暗唱)

実際に質問に答えてみましょう。

review(再確認)

自分がどれほど理解しているかを確認します。テストを複数回やることで知識が長期記憶に定着していきます。

ちなみに私は、20問くらい本の表紙の次のページに問題を書いて5回解けたらコンプリートとしています。

まとめ

- ノートで記録するには、脳を動かして質問したり、今ある知識と関連づける

- 感情とくっつけることで記憶に定着しやすい

- バラバラだった知識をチャンク化させることで、応用力が身に付く

超戦略ノート術では、知識を身に付ける『オリガミノート』や目標達成を2倍以上にする『WOOPノート』など実践したら効果が出る科学的根拠があるノートの使い方が掲載されています。

第1章 科学的に正しいノート術・6つのルール

第2章 オリガミノート(クイズ形式)

第3章 チャンク化ノート(応力を鍛える)

第4章 WOOPノート(学習計画でモチベーション維持)

第5章 後方プランニングノート(複雑な目標を逆算して達成)

第6章 5つの追加モジュール(概念地図、コーネル式、スケッチ、SQ3R、筆記開示)

興味のある方はぜひ手に取ってみるのはいかがでしょうか?

コメント